住宅省エネ基準とはなにか

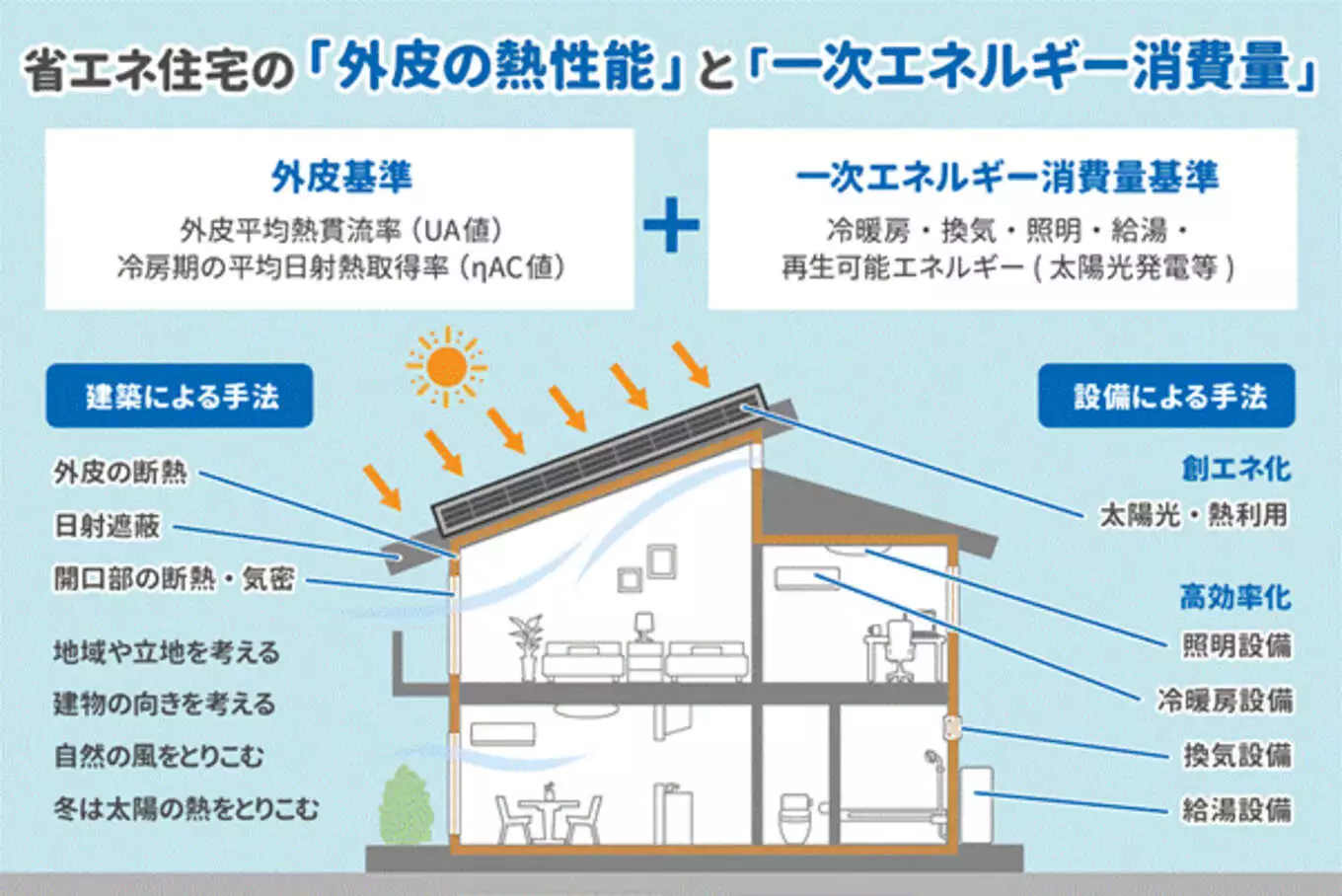

住宅の省エネ基準の評価は、①外皮基準 と ②一次エネルギー消費量基準の2つの基準があります。

①外皮基準は、主に断熱性能を示すUa値と日射遮蔽性能を示すηAC値

②一次エネルギー消費量基準は、BEIという値

でそれぞれ評価されます。

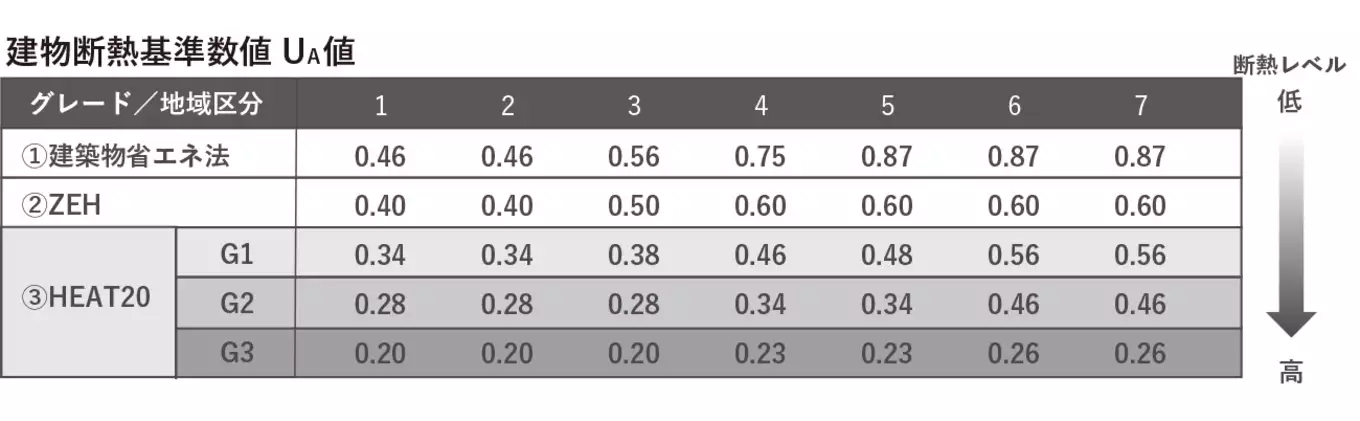

省エネ基準適合の為には上記表①の建築物省エネ法の基準を満たしていることが必要で、東京や千葉は「6」地域に区分されているため、2025年4月以降の新築建物は、Ua値が0.87を下回っていないと不適合物件となり建築ができません(なお、ηAC値は東京・千葉の場合2.8)。

また、BEIとは、省エネ設備などを用いて実際に建てる建物の一次エネルギー消費量と各地域ごとに設定された基準一次エネルギー消費量で割った数値が1を下回ると省エネ基準に適合ということになります。

①外皮基準は、主に断熱性能を示すUa値と日射遮蔽性能を示すηAC値

②一次エネルギー消費量基準は、BEIという値

でそれぞれ評価されます。

省エネ基準適合の為には上記表①の建築物省エネ法の基準を満たしていることが必要で、東京や千葉は「6」地域に区分されているため、2025年4月以降の新築建物は、Ua値が0.87を下回っていないと不適合物件となり建築ができません(なお、ηAC値は東京・千葉の場合2.8)。

また、BEIとは、省エネ設備などを用いて実際に建てる建物の一次エネルギー消費量と各地域ごとに設定された基準一次エネルギー消費量で割った数値が1を下回ると省エネ基準に適合ということになります。

省エネ基準適合見直し2つのポイント

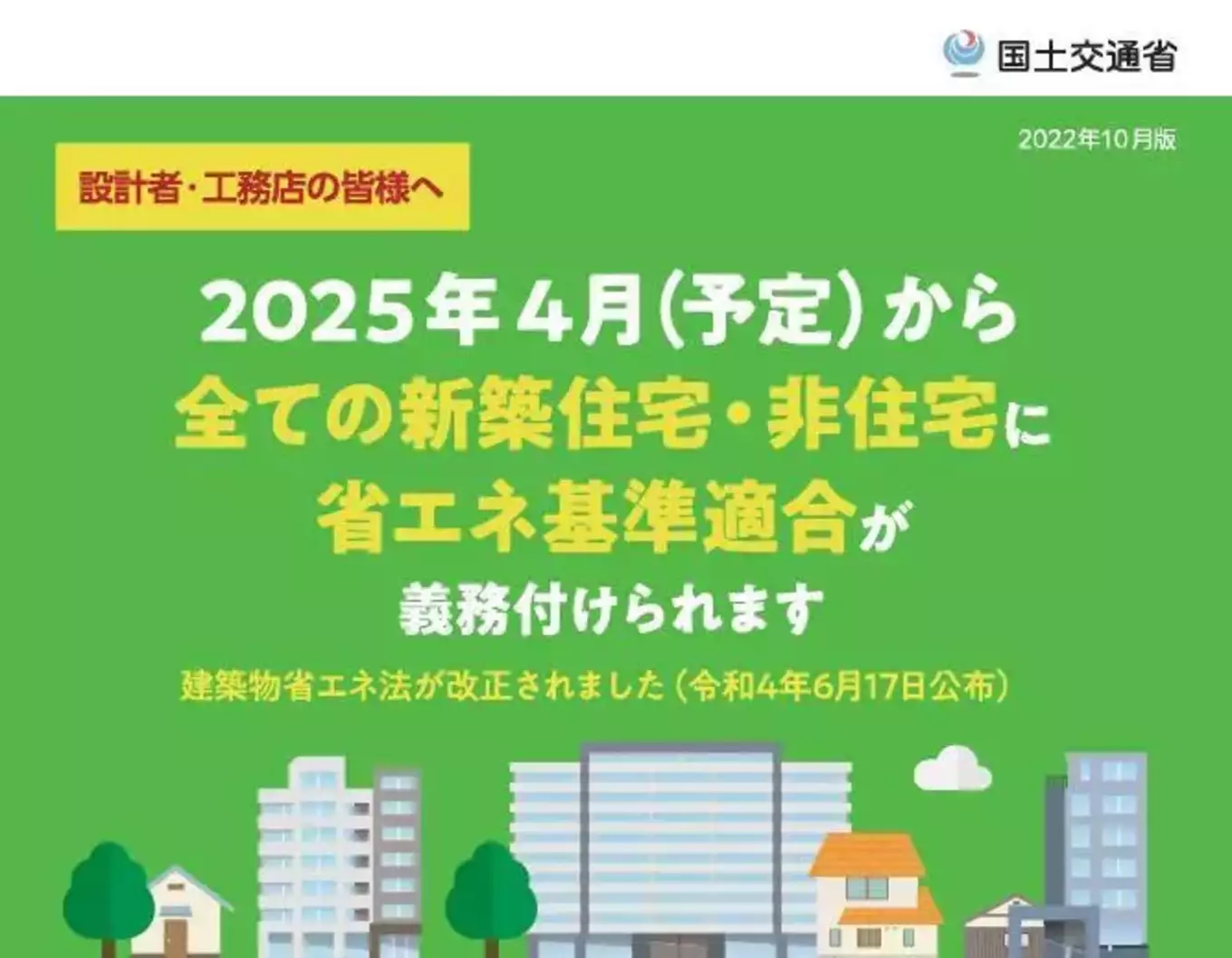

① 全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務付け

現在は、300㎡未満の注文建築の場合、建てようとしている新築建物が省エネ基準に適合しているか否かを建築士が説明することで足り、仮に基準に達していなくても注文者がそれでよしとするのであれば、建築は可能です。また、建売住宅では、そもそも省エネ基準に適合しているか否かを売主(建売業者)や仲介業者が説明する必要はありません。

しかし、2025年4月からは300㎡未満の建物であっても、また、注文建築であろうと建売住宅であろうと、全て省エネ基準に適合していることが必要となります。

※ 2025年4月の法施行日以後に工事に着手する建物から対象

ここで気を付けなければいけないことは、2025年4月の法施行日より前に、建物を建築したり建売住宅を購入することです。確かにこの省エネ基準義務化の施行前であれば、法律の要求により省エネ基準を満たしている必要がないため、そのような建物を建てたり建売住宅を購入することも可能です。

しかし、そのような住宅は、2025年4月の法施行日をもって、

省エネ基準に適合していない住宅=法の要求を満たしていない住宅、すなわち既存不適格物件となってしまいます。

もちろん、法施行日以前から建てられた建物は沢山あるので問題はないとも思われますが…

今すぐに、或いは今から建物を建てたり、買ったりする方は、省エネ基準義務化がそう遠くない先に控えているわけですから、基準を満たす建物を建てる、或いは購入した方が「資産価値」という観点からも良いはずです。

しかし、2025年4月からは300㎡未満の建物であっても、また、注文建築であろうと建売住宅であろうと、全て省エネ基準に適合していることが必要となります。

※ 2025年4月の法施行日以後に工事に着手する建物から対象

ここで気を付けなければいけないことは、2025年4月の法施行日より前に、建物を建築したり建売住宅を購入することです。確かにこの省エネ基準義務化の施行前であれば、法律の要求により省エネ基準を満たしている必要がないため、そのような建物を建てたり建売住宅を購入することも可能です。

しかし、そのような住宅は、2025年4月の法施行日をもって、

省エネ基準に適合していない住宅=法の要求を満たしていない住宅、すなわち既存不適格物件となってしまいます。

もちろん、法施行日以前から建てられた建物は沢山あるので問題はないとも思われますが…

今すぐに、或いは今から建物を建てたり、買ったりする方は、省エネ基準義務化がそう遠くない先に控えているわけですから、基準を満たす建物を建てる、或いは購入した方が「資産価値」という観点からも良いはずです。

② 建築確認申請手続きの中で省エネ基準への適合性審査が行われる

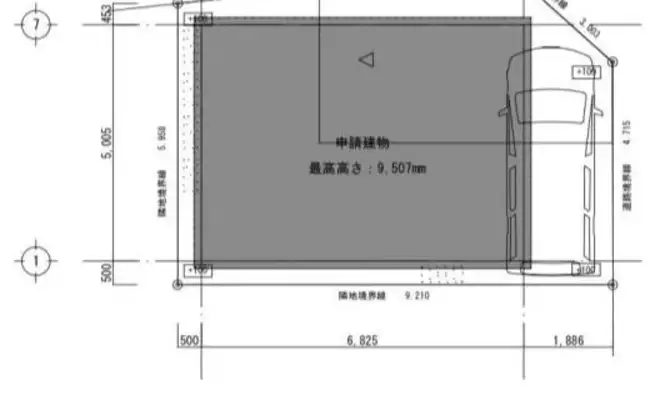

建物を建てようとする場合、建築基準法という法律で、設計段階で建築主事という資格を有する者が在籍する第三者検査機関(江戸川区のような特定行政庁という官のほかに民間の株式会社もあります)により法基準に適合しているか否かの審査が行われ、これをパスするといわゆる「建築確認済証」が交付されます。実際には、この確認済証が交付されてからでないと建築工事に着手することができません。

そして、今回の省エネ基準が義務化された場合、その適合性の合否は、第三者検査機関によってなされます。

つまり、省エネ基準の適合については、建物の設計に関与した建築士だけの判断だけでは足りず、中立的な立場にある第三者検査機関の目を通す必要があります。

そのため、省エネ基準に適合しない場合や、必要な手続き、書面等が欠缺していた場合には、確認済証が交付されない、或いは交付までに時間を要することになるため、省エネ基準について理解があり実績のある建築会社や工務店に建物の建築を依頼する必要があります。

江戸川区で省エネ住宅を建てるなら、ぜひ「R+house江戸川」にご相談ください。

R+house江戸川の省エネ住宅のご紹介はコチラ

そして、今回の省エネ基準が義務化された場合、その適合性の合否は、第三者検査機関によってなされます。

つまり、省エネ基準の適合については、建物の設計に関与した建築士だけの判断だけでは足りず、中立的な立場にある第三者検査機関の目を通す必要があります。

そのため、省エネ基準に適合しない場合や、必要な手続き、書面等が欠缺していた場合には、確認済証が交付されない、或いは交付までに時間を要することになるため、省エネ基準について理解があり実績のある建築会社や工務店に建物の建築を依頼する必要があります。

江戸川区で省エネ住宅を建てるなら、ぜひ「R+house江戸川」にご相談ください。

R+house江戸川の省エネ住宅のご紹介はコチラ